Der israelitische Friedhof im Johannistal

Auf dem Gelände des Kleingartenvereins „Johannistal 1832 e.V.“ befand sich in der Zeit von 1814 bis 1937 der älteste jüdische Friedhof der Stadt Leipzig (Abbildung 1).

Abbildung 1. Luftaufnahme 2019 und Stadtplan 1913 des Johannistals

(Grundriss des ehemaligen Friedhofs in Blau markiert)

Noch heute existieren Spuren dieses einstigen Friedhofes. Ein schmaler Weg führt vom Straßenrand zum Friedhofstor. Entlang dieses Weges befand sich einst ein Brunnen mit einer Pumpe für rituelle Waschungen. Der Brunnen ist heute nicht mehr auffindbar, doch Reste der Umfassungsmauer und der Eingangspforte sind erhalten geblieben (Abbildung 2).

Abbildung 2. Eiserne Eingangspforte, erreichbar über die Stephanstraße (Aufnahmen von 1936, 1997 und 2024, links nach rechts)

Geschichte

Judisches Leben in Leipzig hat eine lange Geschichte, welche eng mit Leipzigs jahrhundertealter Bedeutung als Messe- und Handelsstadt Zentraleuropas verknüpft ist. Auch wenn ältere Zeugnisse sesshaften jüdischen Lebens in Leipzig existieren, so waren jüdische Kaufleute spätestens ab dem 15. Jahrhundert nur noch für den Zeitraum der mehrmals jährlich stattfindenden Handelsmessen in der Stadt geduldet. Bis Ende des 17. Jahrhundert verschärften sich die sogenannten ‘Judenordnungen’, sodass beispielsweise die Zahlung von Schutzgebühren und Extrazöllen zu entrichten war. Diese Zeit markierte den Ursprung der Bezeichnungen ‘Mess(e)juden’ oder ‘Schutzjuden’, die noch heute in historischen Schriften zu finden sind. Neben christlich-religiös motiviertem Antisemitismus etablierte sich zu jener Zeit auch ökonomisch motivierter Antisemitismus.

Trotz jener Repressalien blieb der internationale Handel in Leipzig attraktiv. Besonders der Rauchwarenhandel im Leipziger Brühl erlebte durch jüdische Handelstreibende aus Osteuropa Aufschwung. Mit der Aufklärung am Ende des 18. Jahrhunderts gingen in Sachsen auch erste Erleichterungen für jüdische Kaufleute einher. Einige Verordnungen wurden gelockert und es war erlaubt, Gottesdienste abzuhalten. Schließlich wurde auch die Handelserlaubnis auf das ganze Jahr ausgeweitet – ein Schritt, der das Gemeinschaftsleben erheblich förderte. Jüdische Bestattungen gestalteten sich jedoch weiterhin als aufwendig und kostenintensiv, da es nur in weiter entfernten Orten wie Dessau oder Naumburg israelitische Friedhöfe gab. Nach einigen gescheiterten Anträgen erhielten jüdische Kaufleute aus Brody, einer Stadt in der heutigen Ukraine, am 29. Oktober 1814 die Konzessionsurkunde dafür, einen jüdischen Friedhof vor den Toren der Stadt zu gründen: im begrünten Johannistal neben der Sternwarte. Noch am 28. November 1814 fand die erste Beerdigung statt.

Nach Jahrhunderten antisemitischer Gesetzgebung wurde im Jahr 1837, vier Jahre nach der Sächsischen Verfassungsgebung, erstmals die Gründung einer jüdischen Gemeinde in Leipzig erlaubt. 1838 folgte die dauerhafte Aufenthaltserlaubnis, 1839 wurde erstmals einem Leipziger Juden das Bürgerrecht übertragen. Im Zuge dieser Entwicklungen war der Friedhof im Johannistal schnell belegt. Nachdem keine

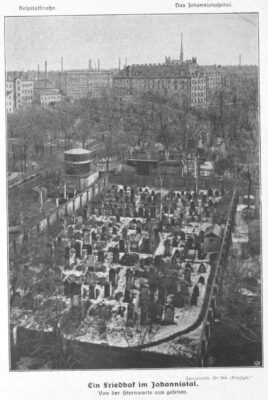

Vereinbarung zur Ausweitung des Areals im Johannistal erreicht werden konnte, wurde er 1864 geschlossen und ein weiterer Friedhof in der Berliner Straße gegründet. Auf diesen folgte 1928 wiederum eine weitere Friedhofgründung in der Delitzscher Straße. In den 50 Jahren seiner Nutzung wurden über 300 jüdische Verstorbene im Johannistal beigesetzt (Abbildung 3).

Abbildung 3. Aufnahme des vollständig belegten Friedhofs von 1907

Nach 1933 verfolgte die nationalsozialistische Stadtverwaltung das Ziel, Orte und Erinnerungen jüdischen Lebens in Leipzig zu beseitigen. So geriet auch der israelitische Friedhof im Johannistal 1937 in den Fokus. Rudolf Haake, stellvertretender Oberbürgermeister Leipzigs und Dezernent des Grundstücksamts, kündigte der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig den Pachtvertrag.

Als Begründung wurden Verwilderung, Schuttansammlung am Vorplatz und die geplante Umwandlung in eine Grünanlage angeführt. Für die Beräumung wurden der Gemeinde nicht mehr als 123 Tage zugestanden.

Die Gemeinde wehrte sich juristisch, nicht zuletzt da sie die Bedingungen der

Konzessionsurkunde von 1814 stets eingehalten hatte. Sämtliche Einsprüche blieben jedoch erfolglos, so dass die Gemeinde gezwungen war, die sterblichen Überreste so weit wie möglich religionskonform umzubetten – ein außergewöhnlich schwieriges Unterfangen, da jüdische Grabstätten religiösen Überzeugungen gemäß für die Ewigkeit angelegt sind. Unter gegebenem Zeitdruck konnten nur wenige Einzelgräber auf dem Friedhof in der Delitzscher Straße beigesetzt werden. Für alle anderen blieb nur ein Sammelgrab. Die anfallenden Kosten von rund 7000 Reichsmark musste die Gemeinde selbst tragen. Abbildung 4 zeigt das Gelände

nach abgeschlossener Beräumung.

Abbildung 4. Aufnahme nach Friedhofsräumung von 1937

Noch während der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Friedhofsareal durch die Stadt Leipzig als sogenanntes Grabeland, das heißt zum Gemüseanbau, verpachtet. Heute gehört der ehemalige jüdische Begräbnisplatz zum Pachtgebiet der Kleingartenanlage im Johannistal. Die Friedhöfe in der Berliner Straße und der Delitzscher Straße überstanden die Zeit des Nationalsozialismus trotz erheblicher Schäden. Auf dem Neuen Israelitischen Friedhof in der Delitzscher Straße sind noch heute einige der damals umgebetteten Grabsteine aus dem Johannistal als Denkmal erhalten.

Empfehlungen

Heute erinnert am ehemaligen Zugang zum Friedhof in der Stephanstraße heute eine Gedenkstele an den ersten jüdischen Friedhof Leipzigs (Abbildung 5). Ihre Einweihung erfolgte am 29. Oktober 2024, exakt 210 Jahre nach der Gründung.

Interessierten wird die Teilnahme an geführten Rundgängen über die heutigen Israelitischen Friedhöfe Leipzigs (Termine zu finden über die Paul-Benndorf-Gesellschaft zu Leipzig e.V.) sowie das Projekt Friedhofsdokumentation der Ephraim Carlebach Stiftung Leipzig e.V. empfohlen.

Abbildung 5. Gedenkstele in der Stephanstraße (Textelemente in deutscher, hebräischer und englischer Sprache) mit dem ehemaligen Friedhofszugang im Hintergrund

Verweise

Der Text wurde unter Zuhilfenahme der folgenden Literatur erstellt:

• Lange, Bernd-Lutz (1986). Juden in Leipzig. Leipziger Blätter, 9, 50-57.

• Löffler, Karin (2022). Leipzigs alter jüdischer Friedhof im Johannistal. Lehmstedt Verlag (ISBN

978-3-95797-138-8).

• Reinhold, Josef (2002). Noch gibt es Spuren. Zur Geschichte des ehemaligen israelitischen

Friedhofs im Johannistal. Leipziger Blätter, 40. 24-26.

Abbildungsverzeichnis

• Abbildung 1: Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, GeodatenService –

https://s-leipzig.maps.arcgis.com, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89794871 (adaptiert).

• Abbildung 2: Leo Baeck Institute New York (links); Steffi Engel, mit freundlicher Genehmigung

von Josef Reinhold (Mitte); Lioba Enk (rechts).

• Abbildung 3: Illustration von Paul Benndorf, entnommen aus: Löffler (2022, S. 45).

• Abbildung 4: StadtAL, 0563 (Fotosammlung), Nr. 14503.

• Abbildung 5: Lioba Enk.

Der Verein dankt Frau Lioba Enk für das Recherchieren und Verfassen dieses Textes.